KW 6/2021

Globus ‒ Globen ‒ Globusse ‒ Globi

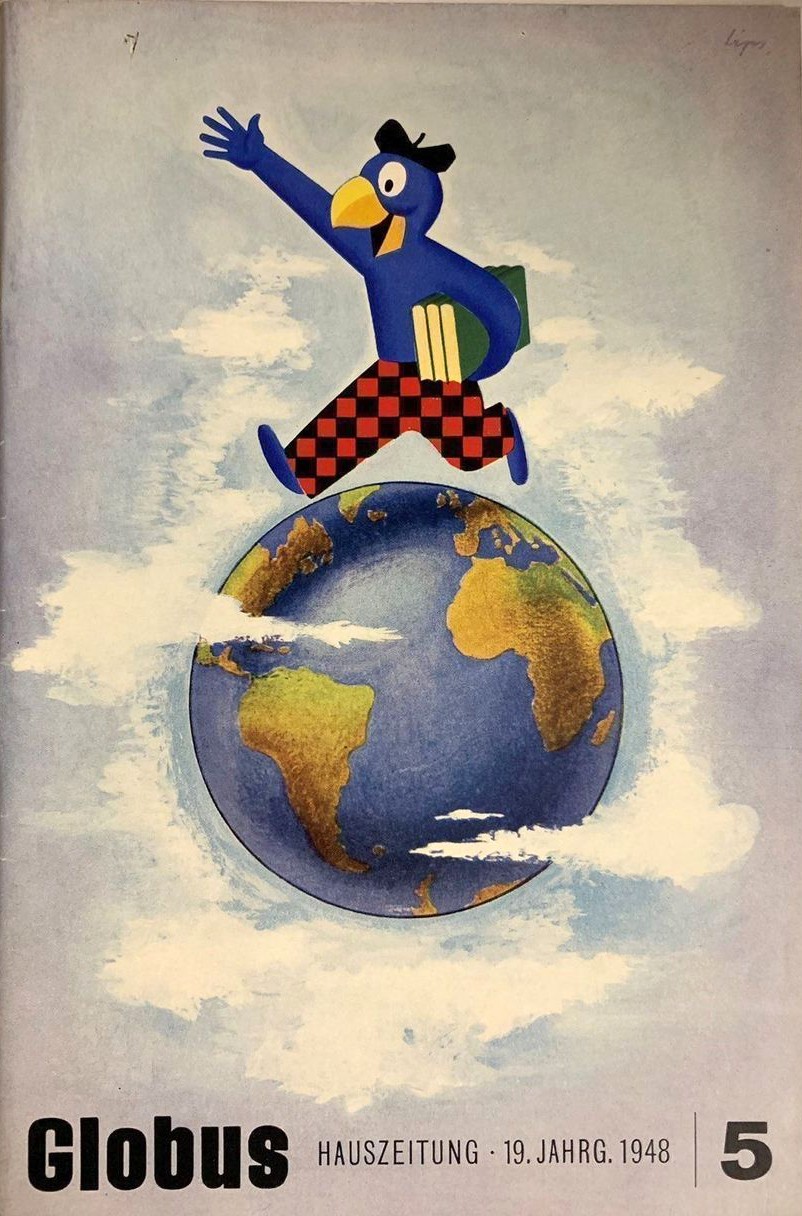

Die Coronakrise ist ein globales Ereignis, es betrifft die ganze Erde, die ganze Erdkugel. Das Wort Globus wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts von lateinisch globus entlehnt, das auf Deutsch ›Kugel, Ball; Klumpen‹ bedeutet, nachdem der Tuchhändler Martin Behaim 1492 in Nürnberg den ersten Globus anfertigen ließ. Im gleichen Jahr – dies sei nebenbei angemerkt – hat Christoph Kolumbus übrigens auch die »Neue Welt« entdeckt. Doch wie werden mehrere dieser faszinierenden Kugeln genannt? Globen vielleicht oder gar Globusse? Beides ist möglich, doch die Form Globen ist gebräuchlicher. Die Pluralendung -en kommt auch bei anderen Fremdwörtern vor, so beispielsweise bei Atlas ‒ Atlanten, Album ‒ Alben oder Konto ‒ Konten, wobei es zuweilen auch andere zulässige Pluralformen wie Atlasse gibt. Bleibt noch die Frage nach dem Genitiv. Auch hier hat man die Wahl, sowohl des Globus als auch die starke Form des Globusses ist richtig. Doch was hat denn nun eigentlich die erfolgreichste Schweizer Kinderfigur Globi mit dem Globus zu tun? Natürlich lautet im Lateinischen die Pluralform im Nominativ globi, aber der Name rührt woanders her: Das Schweizer Warenhaus Globus ließ die Figur Globi zum 25-jährigen Jubiläum als Werbeträger für Kinder erschaffen. Ursprünglich sollte die Figur Kimbukku heißen, was dem Basler Globus-Filialleiter jedoch nicht gefiel. Da die Basler das Warenhaus Globus Gloobi nannten, taufte man die Kinderfigur schließlich Globi. (08. Februar 2021; Illustration: Globus Hauszeitung – 19. Jahrgang 1948, Nr. 5)

Die Coronakrise ist ein globales Ereignis, es betrifft die ganze Erde, die ganze Erdkugel. Das Wort Globus wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts von lateinisch globus entlehnt, das auf Deutsch ›Kugel, Ball; Klumpen‹ bedeutet, nachdem der Tuchhändler Martin Behaim 1492 in Nürnberg den ersten Globus anfertigen ließ. Im gleichen Jahr – dies sei nebenbei angemerkt – hat Christoph Kolumbus übrigens auch die »Neue Welt« entdeckt. Doch wie werden mehrere dieser faszinierenden Kugeln genannt? Globen vielleicht oder gar Globusse? Beides ist möglich, doch die Form Globen ist gebräuchlicher. Die Pluralendung -en kommt auch bei anderen Fremdwörtern vor, so beispielsweise bei Atlas ‒ Atlanten, Album ‒ Alben oder Konto ‒ Konten, wobei es zuweilen auch andere zulässige Pluralformen wie Atlasse gibt. Bleibt noch die Frage nach dem Genitiv. Auch hier hat man die Wahl, sowohl des Globus als auch die starke Form des Globusses ist richtig. Doch was hat denn nun eigentlich die erfolgreichste Schweizer Kinderfigur Globi mit dem Globus zu tun? Natürlich lautet im Lateinischen die Pluralform im Nominativ globi, aber der Name rührt woanders her: Das Schweizer Warenhaus Globus ließ die Figur Globi zum 25-jährigen Jubiläum als Werbeträger für Kinder erschaffen. Ursprünglich sollte die Figur Kimbukku heißen, was dem Basler Globus-Filialleiter jedoch nicht gefiel. Da die Basler das Warenhaus Globus Gloobi nannten, taufte man die Kinderfigur schließlich Globi. (08. Februar 2021; Illustration: Globus Hauszeitung – 19. Jahrgang 1948, Nr. 5)