KW 49/2020

Relativpronomen: welcher, welche, welches oder der, die, das

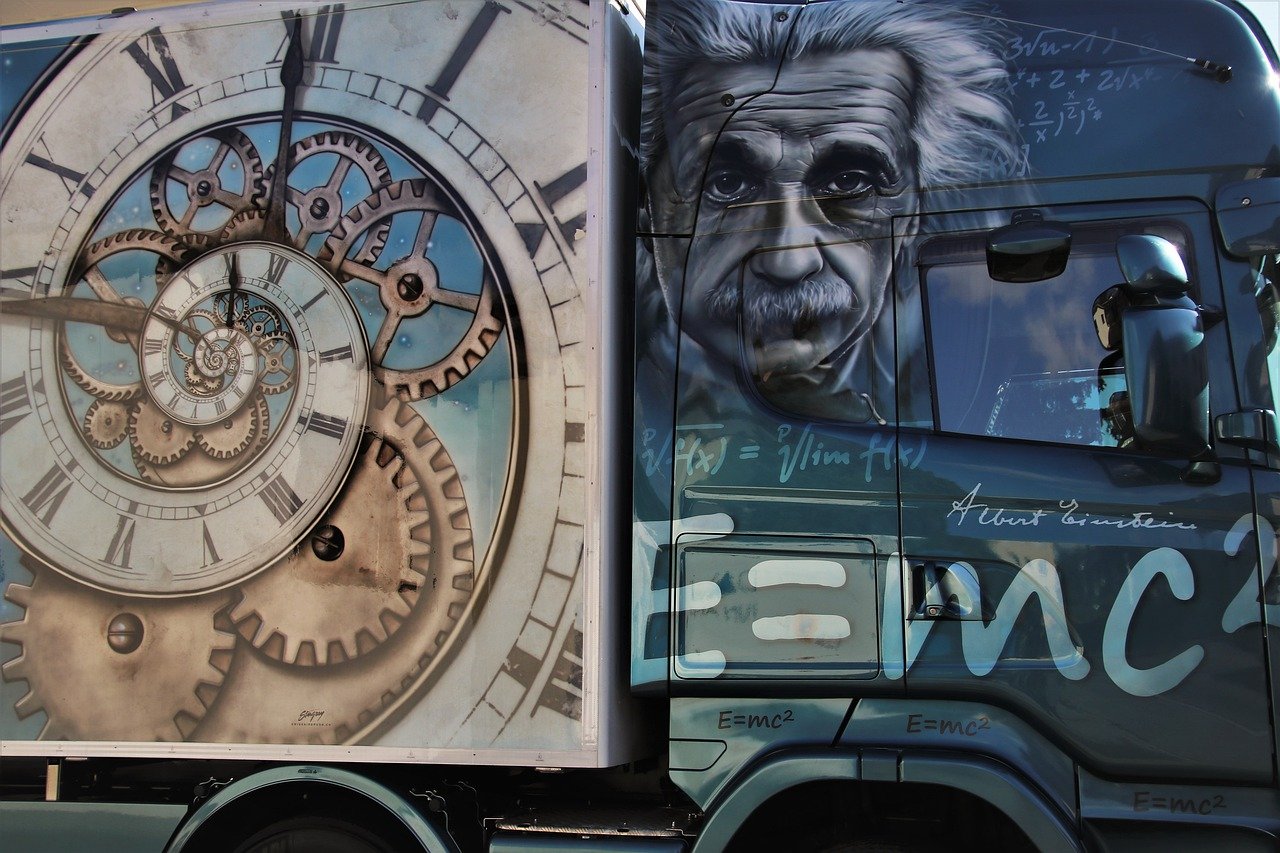

Welcher, welche, welches und der, die, das: Das alles sind Relativpronomen des Deutschen. Doch wann braucht man welche? Relativpronomen leiten Nebensätze ein, die sogenannten Relativsätze. Das Pronomen bezieht sich auf ein übergeordnetes Substantiv oder Pronomen im Hauptsatz: Hier seht ihr das glückliche Mädchen, das heute Geburtstag hat. Oder heißt es doch: ... , welches heute Geburtstag hat? Korrekt ist beides, doch das Pronomen welches wirkt im Vergleich zu das schwerfälliger, weshalb man es aus stilistischen Gründen besser vermeiden sollte. In der gesprochenen Sprache werden welcher, welche und welches ohnehin kaum verwendet. In der geschriebenen Sprache jedoch werden sie dann verwendet, wenn ein Zusammentreffen des Relativpronomens mit dem Artikel vermieden werden soll, d. h. statt Die Frau, die die Geschenke kaufte wählt man Die Frau, welche die Geschenke kaufte. Doch selbst solche Sätze werden oftmals als schwerfällig empfunden, weshalb es viele Menschen gibt, die welcher, welche und welches selbst in solchen Fällen nicht verwenden. (30. November 2020; Foto: pasja1000)

Welcher, welche, welches und der, die, das: Das alles sind Relativpronomen des Deutschen. Doch wann braucht man welche? Relativpronomen leiten Nebensätze ein, die sogenannten Relativsätze. Das Pronomen bezieht sich auf ein übergeordnetes Substantiv oder Pronomen im Hauptsatz: Hier seht ihr das glückliche Mädchen, das heute Geburtstag hat. Oder heißt es doch: ... , welches heute Geburtstag hat? Korrekt ist beides, doch das Pronomen welches wirkt im Vergleich zu das schwerfälliger, weshalb man es aus stilistischen Gründen besser vermeiden sollte. In der gesprochenen Sprache werden welcher, welche und welches ohnehin kaum verwendet. In der geschriebenen Sprache jedoch werden sie dann verwendet, wenn ein Zusammentreffen des Relativpronomens mit dem Artikel vermieden werden soll, d. h. statt Die Frau, die die Geschenke kaufte wählt man Die Frau, welche die Geschenke kaufte. Doch selbst solche Sätze werden oftmals als schwerfällig empfunden, weshalb es viele Menschen gibt, die welcher, welche und welches selbst in solchen Fällen nicht verwenden. (30. November 2020; Foto: pasja1000)