KW 37/2020

Fast alle Einwohner*innen korrekt bezeichnet

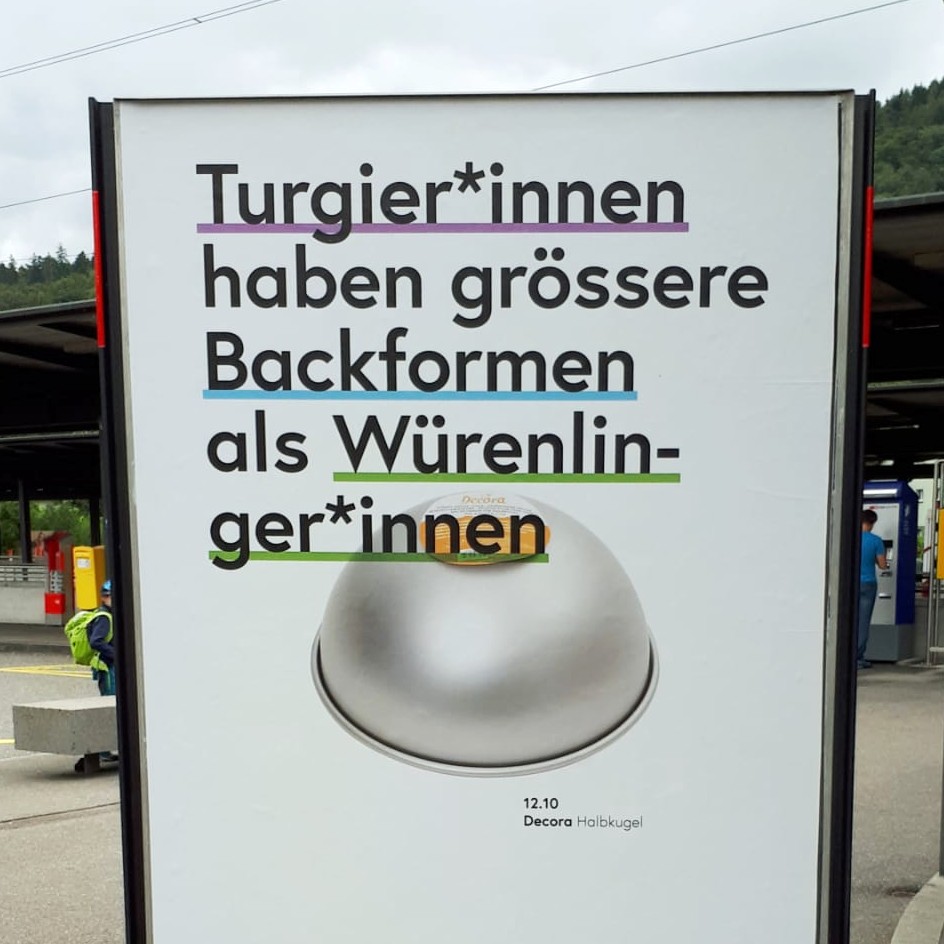

Der größte Onlinehändler der Schweiz bzw. einer seiner beiden Onlineshops wirbt seit August 2019 mit dem Claim »Fast alles für fast jede*n.« Ende August 2020 nun hat das Unternehmen in einer generativen Printkampagne über 11'000 Plakate aufgehängt, die mit einem Bezug zum jeweiligen Plakatstandort das regionale Einkaufsverhalten aufzeigen. Mittels eines Algorithmus wurden ortspezifische Produktvorlieben der Kundschaft ermittelt und die Plakate daraufhin computergeneriert erstellt. Während manche entsetzt darüber sein dürften, wie gläsern die Schweizer Kundschaft aufgrund solcher möglichen Datenanalysen ist, waren wiederum andere empört, dass zwar lokale Konsumvorlieben, aber nicht lokale sprachliche Eigenheiten berücksichtigt wurden. Während man die Einwohnerschaft Wettingens gendergerecht ganz einfach Wettinger*innen nennt, ist es bei Orten wie Turgi, Uster und Schlieren schon nicht mehr so einfach. Ein Algorithmus kann nicht wissen, dass die korrekten Bezeichnungen hier Turgemer*innen, Ustermer*innen und Schlieremer*innen lauten müssten statt Turgier*innen, Usterer*innen und Schlieremer*innen. Wer also über Einwohner*innen bestimmter Gemeinden, Städte oder Länder schreibt, sollte sich vorher erkundigen, wie diese bezeichnet werden. Wie also nennt man die Einwohner der folgenden Orte? Guatemala, Hannover, Katalonien, Lugano, Madrid, Monaco, Sardinien und Tokio? Wer hätte es gewusst? Guatemalteke, Hannoveraner, Katalane, Luganese oder Luganer, Madrilene, Monegasse, Sardinier (früher auch: Sarde) und Tokioter (aber auch Tokioer ist korrekt). Und wo kommen Sie her und wie nennt man die Menschen aus diesem Ort? Findet man die Bezeichnung bereits im Genderator-Wörterbuch? https://www.genderator.app/wb/index.aspx Wir tragen fehlende Einwohnerbezeichnungen gerne nach! (07. September 2020; Foto: Barbara Sollberger)

Der größte Onlinehändler der Schweiz bzw. einer seiner beiden Onlineshops wirbt seit August 2019 mit dem Claim »Fast alles für fast jede*n.« Ende August 2020 nun hat das Unternehmen in einer generativen Printkampagne über 11'000 Plakate aufgehängt, die mit einem Bezug zum jeweiligen Plakatstandort das regionale Einkaufsverhalten aufzeigen. Mittels eines Algorithmus wurden ortspezifische Produktvorlieben der Kundschaft ermittelt und die Plakate daraufhin computergeneriert erstellt. Während manche entsetzt darüber sein dürften, wie gläsern die Schweizer Kundschaft aufgrund solcher möglichen Datenanalysen ist, waren wiederum andere empört, dass zwar lokale Konsumvorlieben, aber nicht lokale sprachliche Eigenheiten berücksichtigt wurden. Während man die Einwohnerschaft Wettingens gendergerecht ganz einfach Wettinger*innen nennt, ist es bei Orten wie Turgi, Uster und Schlieren schon nicht mehr so einfach. Ein Algorithmus kann nicht wissen, dass die korrekten Bezeichnungen hier Turgemer*innen, Ustermer*innen und Schlieremer*innen lauten müssten statt Turgier*innen, Usterer*innen und Schlieremer*innen. Wer also über Einwohner*innen bestimmter Gemeinden, Städte oder Länder schreibt, sollte sich vorher erkundigen, wie diese bezeichnet werden. Wie also nennt man die Einwohner der folgenden Orte? Guatemala, Hannover, Katalonien, Lugano, Madrid, Monaco, Sardinien und Tokio? Wer hätte es gewusst? Guatemalteke, Hannoveraner, Katalane, Luganese oder Luganer, Madrilene, Monegasse, Sardinier (früher auch: Sarde) und Tokioter (aber auch Tokioer ist korrekt). Und wo kommen Sie her und wie nennt man die Menschen aus diesem Ort? Findet man die Bezeichnung bereits im Genderator-Wörterbuch? https://www.genderator.app/wb/index.aspx Wir tragen fehlende Einwohnerbezeichnungen gerne nach! (07. September 2020; Foto: Barbara Sollberger)