KW 35/2020

Wenn die Gästin der Grünin vom Koryphäer erzählt

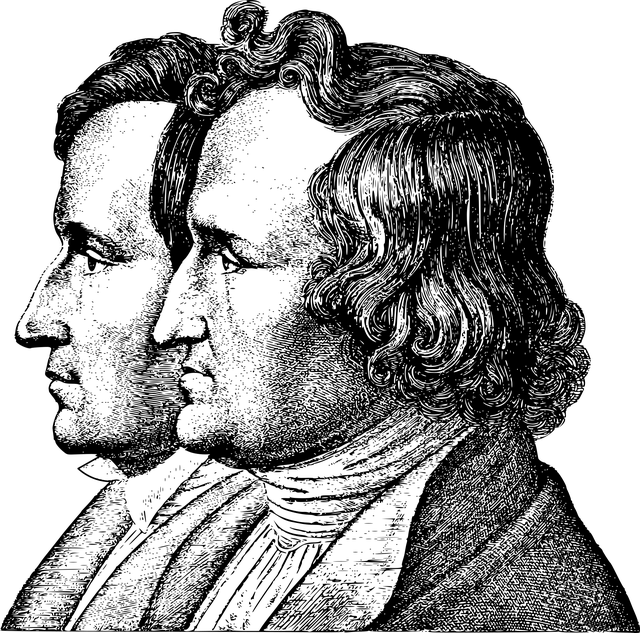

Ein heißes Eisen, das wir hier anfassen, aber wir schmieden es wie immer sachlich. Bei einem solchen Einstieg kann es sprachbezogen ja nur um Fremdwörter oder das Gendern gehen – und tatsächlich: um Letzteres. Natürlich muss sich ein geschlechtergerechter Sprachgebrauch erst einmal finden – abzulesen an Baerbocks Steuer*innenzahler. Fahrerin, Steuerzahlerin, prima. Doch muss man wirklich Gästin bilden? Gast hat doch kein -er am Ende. Zweifelsohne sind hier ebenso Zweifel berechtigt wie bei Herrin, Menschin, frau (zu man) und einigen mehr. Gästin etwa, so ist mancherorts zu lesen, sei schließlich schon im Grimm’schen Wörterbuch (*1854) aufgeführt – was nicht weiter verwunderlich ist, da die Brüder ehrgeizigst jedes Wort aufzunehmen beabsichtigten, das sie nur irgendwo belegt fanden (s. u.). Ebenso fraglich ist die Bauherrin, da inkonsistent insofern, als das enthaltende Herr eindeutig auf einen Mann referiert. Sinnvoll ist es auch hier, Alternativen zu prüfen; so könnte das im südlichen Sprachraum weit verbreitete Bauherrschaft als Lösung in Betracht gezogen werden. Ob auch Baufrau ein passendes Gegenstück sein könnte, möge man (und eher nicht frau, sondern jede(r)) selbst entscheiden. Tatsächlich ist man von Mann abgeleitet, doch ist die Sprachgeschichte nicht immer eine gute Beraterin, da wir dann auch Menschin bilden müssten und mit »Du bist toll!« eine Ohrfeige ernten würden (ahd. tol ›dumm, töricht‹). Wer Gast und Mensch gendert, müsste eigentlich auch Feminina wie Zicke oder Koryphäe gendern (der Zickerich, Koryphäer?; vgl. Hexer). Belegt sind auch Kälbinnnen, Deutschin und Grüninnen (wortschatz.uni-leipzig.de): Das Neutrum von Kalb bedarf keiner weiteren Erläuterung und substantivierte Adjektive müssen natürlich nicht gegendert werden: der/die Grüne, das sind die guten Alternativformen geschlechtergerechten Sprachgebrauchs. Aber die Linke-Ratsfraktion in Flensburg beantragte 2016 sogar die Einführung von Papierkörbinnen und Computerinnen im Rathaus, zog den Antrag aber wieder zurück – das war im wahrsten Sinne Politik. Sicher ist: Gendergerechter Sprachgebrauch erfordert zuweilen Zeit und Kreativität. Im Gender-Wörterbuch auf www.genderator.app finden sich viele Vorschläge für gendergerechte Formen sowie alternative Formulierungen, die eine Hilfestellung beim Gendern bieten. (24. August 2020; Illustration: Gordon Johnson)

Ein heißes Eisen, das wir hier anfassen, aber wir schmieden es wie immer sachlich. Bei einem solchen Einstieg kann es sprachbezogen ja nur um Fremdwörter oder das Gendern gehen – und tatsächlich: um Letzteres. Natürlich muss sich ein geschlechtergerechter Sprachgebrauch erst einmal finden – abzulesen an Baerbocks Steuer*innenzahler. Fahrerin, Steuerzahlerin, prima. Doch muss man wirklich Gästin bilden? Gast hat doch kein -er am Ende. Zweifelsohne sind hier ebenso Zweifel berechtigt wie bei Herrin, Menschin, frau (zu man) und einigen mehr. Gästin etwa, so ist mancherorts zu lesen, sei schließlich schon im Grimm’schen Wörterbuch (*1854) aufgeführt – was nicht weiter verwunderlich ist, da die Brüder ehrgeizigst jedes Wort aufzunehmen beabsichtigten, das sie nur irgendwo belegt fanden (s. u.). Ebenso fraglich ist die Bauherrin, da inkonsistent insofern, als das enthaltende Herr eindeutig auf einen Mann referiert. Sinnvoll ist es auch hier, Alternativen zu prüfen; so könnte das im südlichen Sprachraum weit verbreitete Bauherrschaft als Lösung in Betracht gezogen werden. Ob auch Baufrau ein passendes Gegenstück sein könnte, möge man (und eher nicht frau, sondern jede(r)) selbst entscheiden. Tatsächlich ist man von Mann abgeleitet, doch ist die Sprachgeschichte nicht immer eine gute Beraterin, da wir dann auch Menschin bilden müssten und mit »Du bist toll!« eine Ohrfeige ernten würden (ahd. tol ›dumm, töricht‹). Wer Gast und Mensch gendert, müsste eigentlich auch Feminina wie Zicke oder Koryphäe gendern (der Zickerich, Koryphäer?; vgl. Hexer). Belegt sind auch Kälbinnnen, Deutschin und Grüninnen (wortschatz.uni-leipzig.de): Das Neutrum von Kalb bedarf keiner weiteren Erläuterung und substantivierte Adjektive müssen natürlich nicht gegendert werden: der/die Grüne, das sind die guten Alternativformen geschlechtergerechten Sprachgebrauchs. Aber die Linke-Ratsfraktion in Flensburg beantragte 2016 sogar die Einführung von Papierkörbinnen und Computerinnen im Rathaus, zog den Antrag aber wieder zurück – das war im wahrsten Sinne Politik. Sicher ist: Gendergerechter Sprachgebrauch erfordert zuweilen Zeit und Kreativität. Im Gender-Wörterbuch auf www.genderator.app finden sich viele Vorschläge für gendergerechte Formen sowie alternative Formulierungen, die eine Hilfestellung beim Gendern bieten. (24. August 2020; Illustration: Gordon Johnson)