KW 41/2018

Wohin setzt man eigentlich Kommata?

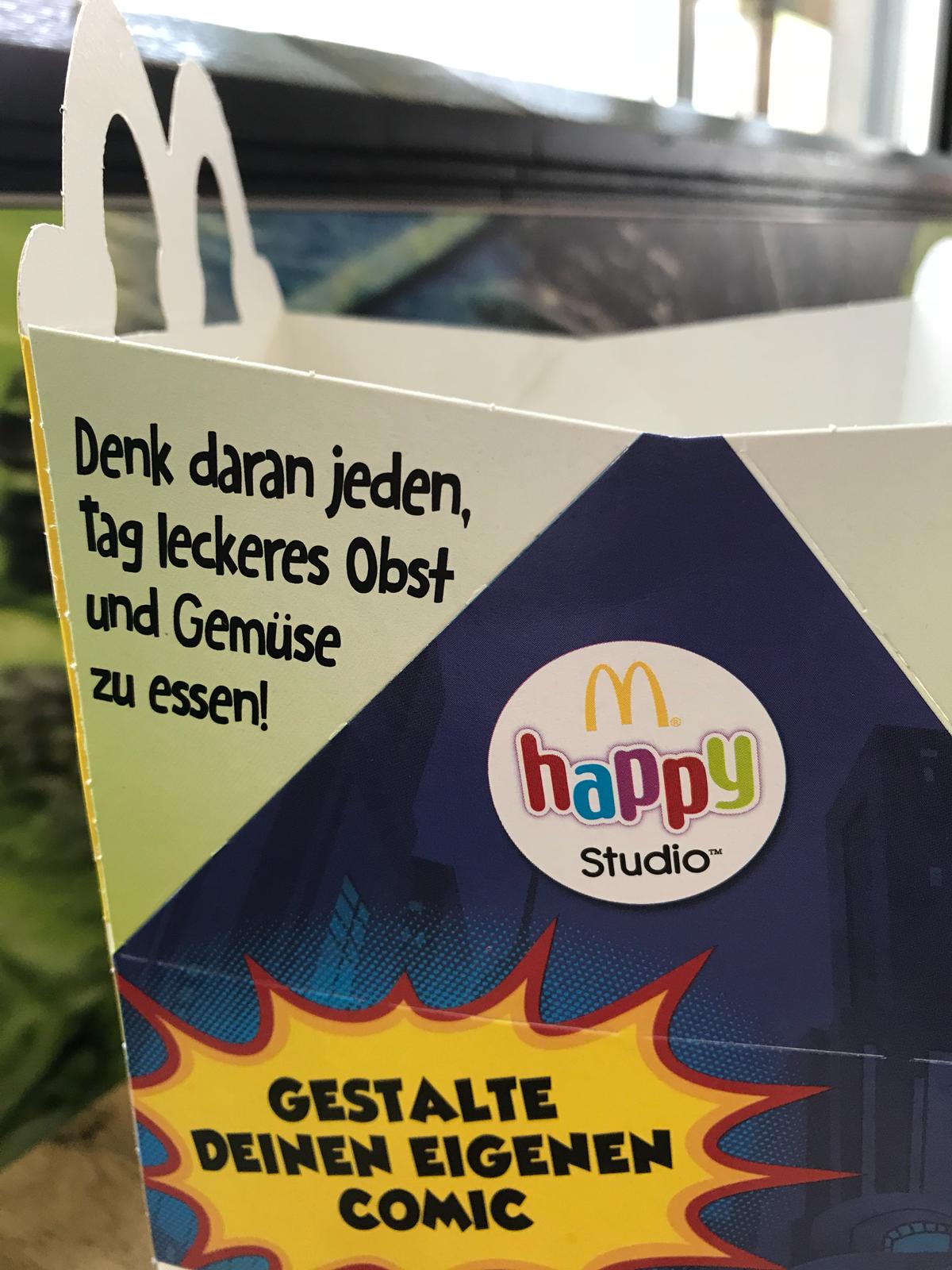

Das Komma ist ein Satzzeichen, doch wann und wohin wird es gesetzt? Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie ›Abschnitt‹ oder ›Einschnitt‹. Werden Kommata korrekt gesetzt, erleichtern sie das Lesen. Im Falle von falsch gesetzten oder fehlenden Kommata kann der Lesefluss allerdings erschwert oder die Bedeutung eines Satzes gar verfälscht werden. Das Komma ist also ein Gliederungszeichen, es grenzt bestimmte Wörter, Wortgruppen oder Teilsätze voneinander ab. Kommata (auch »Kommas« ist korrekt) werden in den folgenden Fällen gesetzt: zur Abgrenzung von Nebensätzen, bei Aufzählungen, bei nachgestellten Zusätzen (Appositionen), bei Konjunktionen, bei Partizip- und Infinitivgruppen sowie bei Hervorhebungen, Ausrufen und Anreden. Genauer können die Kommaregeln übrigens im amtlichen Regelwerk nachgelesen werden, und zwar unter § 71 bis § 79. Ein Komma kann sogar Leben retten – im Folgenden bitte nicht weglassen: »Komm wir essen, Opi.« :-) Also: »Denk daran jedes, Mal kurz die Kommaregeln, nachzuschlagen wenn, du dir, unsicher bist!« (08. Oktober 2018)

Das Komma ist ein Satzzeichen, doch wann und wohin wird es gesetzt? Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie ›Abschnitt‹ oder ›Einschnitt‹. Werden Kommata korrekt gesetzt, erleichtern sie das Lesen. Im Falle von falsch gesetzten oder fehlenden Kommata kann der Lesefluss allerdings erschwert oder die Bedeutung eines Satzes gar verfälscht werden. Das Komma ist also ein Gliederungszeichen, es grenzt bestimmte Wörter, Wortgruppen oder Teilsätze voneinander ab. Kommata (auch »Kommas« ist korrekt) werden in den folgenden Fällen gesetzt: zur Abgrenzung von Nebensätzen, bei Aufzählungen, bei nachgestellten Zusätzen (Appositionen), bei Konjunktionen, bei Partizip- und Infinitivgruppen sowie bei Hervorhebungen, Ausrufen und Anreden. Genauer können die Kommaregeln übrigens im amtlichen Regelwerk nachgelesen werden, und zwar unter § 71 bis § 79. Ein Komma kann sogar Leben retten – im Folgenden bitte nicht weglassen: »Komm wir essen, Opi.« :-) Also: »Denk daran jedes, Mal kurz die Kommaregeln, nachzuschlagen wenn, du dir, unsicher bist!« (08. Oktober 2018)